「創」に込められた想い~南口石創の挑戦~

昨年末の日本海新聞に、このような記事が掲載されました。

「鳥取市の久松山二の丸三階櫓で29日、東日本大震災の犠牲者の鎮魂と復興の願いを込めた漢字のライトアップが始まった。…14回目の今年は、来年に向けた新たな挑戦や地方創生への期待を込めて『創』の文字を選んだ。」

日本海新聞 12月30日の記事より抜粋

「創」という漢字には「きずをつける」と「物事をはじめる。はじめてつくる」という二つの意味があります。

そして南口石創の社名にも、この漢字が用いられています。

石から「創」る

石の歴史と、磨きあげられてきた技術

原石から製品にするまでの工程でまず最初におこなわれるのは、石の切り出しです。

その昔、お城をつくる際には「矢」とよばれるくさびを使用して切り出していました。

まず目的のラインに合わせてノミでいくつもの穴を掘ります。

その穴にくさびの先端をさしこんで上から叩くと、石が割れるのです。

この過程を思い返すと「石創」は、

「取っ掛かりとなる『きず』をつけて『はじめる、つくる』」という意味にもとらえられます。

無限の可能性を引き出す

またこの漢字を聞いて、まっさきに「創造」を思い浮かべる方も多いのではないでしょうか。

ひとを「原石」にたとえるように、石には無限の可能性があるといえます。

そしてお墓や建材、舗装、庭、神社など、私たちの身の回りの様々なところで使われています。

このような可能性を秘めた原石を、加工・施工しお客様のもとに届けるのが、私たちの役割です。

そこには石を活かし「創造」することで、お客様のお気持ちに応えたいという願いが込められています。

「創」に込める未来 〜終活支援という新たな挑戦〜

「とっとり終活ホットライン」の設立

そして記事にもある「新たな挑戦」にも、南口石創は取り組んでいます。

弊社代表取締役の南口和秋が、認定終活カウンセラーとして昨年「とっとり終活ホットライン」を立ち上げました。

お墓・葬儀のことはもちろん、生前整理、相続など広くご相談をお受けしています。

昨年もセミナーを多数開催し、多くの方にご参加いただきました。

このような一歩先に踏み出す姿勢も、久松山二の「創」の字に込められた想いと共通しています。

2025年も、お客さまとともに

今年の期待と希望、そして人々の願いを託された「創」。

その字を担う南口石創は、今年も皆さまのお気持ちに寄り添い、よりよい未来へ歩みを進めるためのお手伝いをさせていただきます。

大きなことも一歩から。まずはお話しすることから始めませんか?

お墓の管理、困っていませんか?~お墓じまいという選択肢~

新年あけましておめでとうございます。

さて、お正月は家族団らんのひと時を過ごされた方も多いでしょう。

年の初めは久々にご家族・ご親族が一同に集う、そう多くない機会です。

思い出話に花を咲かせたり新年の抱負を語り合うのももちろん喜ばしいことですが、

ぜひこの機会に話し合っていただきたいのが、お墓、特に「お墓じまい」のことです。

お墓じまいとは

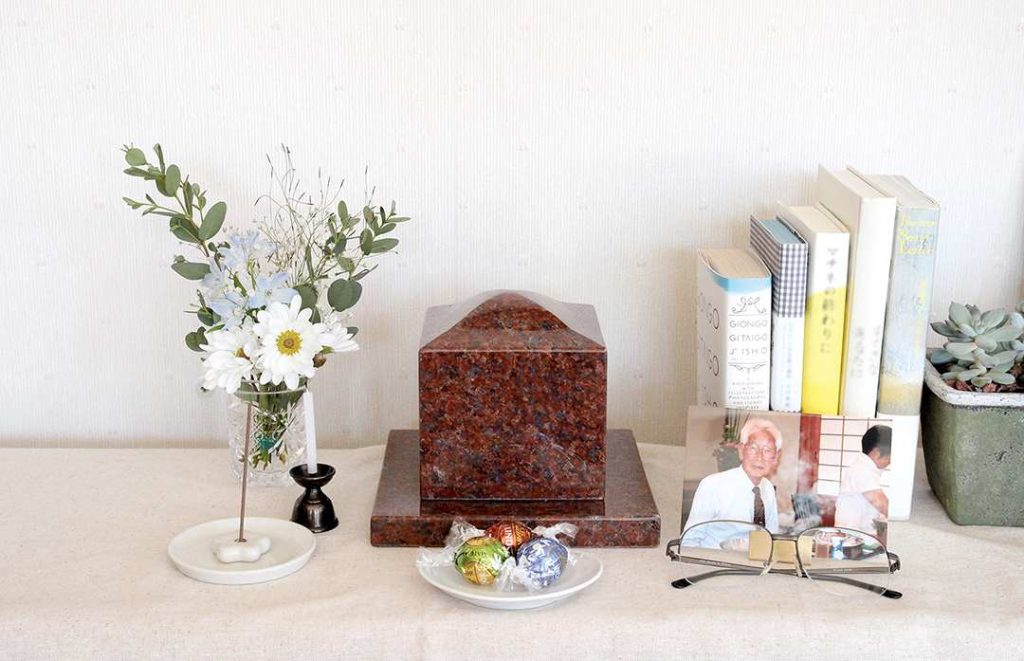

お墓じまいは、現在あるお墓や墓地をかたづけて、永代供養としてお寺で祀ってもらうことです。

永代供養とは、家族に代わってお寺がお墓を管理するという供養形態です。

新たにお墓を用意する必要がなく、ご自分で管理するのが難しいという方に適しているといえます。

法要の準備、段取りなどお寺を主としておこなわれます。

また永代供養と合わせて、手元供養として自宅に祀る、遷墓などの方法もあります。

朝日新聞デジタルによると、コロナ禍を除いてお墓じまいの件数は毎年増加しています(2023年12月現在)。これは少子高齢化や弔い方の多様化が影響しているといわれています。

また株式会社鎌倉新書が行った「墓じまいに関するアンケート調査(2024)」によると、お墓じまいを検討した理由について「お墓が遠方にあること」「継承者がいないこと」が多く挙げられました。

永代供養と並行して、自分が元気な間は手元供養で日常的に、共に過ごすという方法を取り入れている方もいます。

お墓じまいを実際に行ったことがある方、検討している方は全国的に多く、現在も増加傾向にあるようです。

お墓じまいの手順

1.ご家族・ご親族への相談

お墓じまいを検討している旨をご家族・ご親族に伝え、意向を確認します。

これをないがしろにしたり後回しにしてしまうと、後々大きなトラブルに発展することがあります。

まずはご家族に相談をし同意を得て、後悔のない選択をとりましょう。

2.必要な書類の確認・取得

手続きに必要な書類は、自治体によって異なります。各自治体のホームページからお墓じまいに必要な書類を確認し、早めにダウンロードまたは申請を行っておきます。

時間が取れない等で難しい方の場合、弊社も多数の施主様の代行をしています。

3.新しい納骨先の決定

お墓じまい後は、永代供養を選択されるのが一般的です。

新しい納骨先は、菩提寺になります。住職に「受入証明書」を発行してもらいます。

4.お寺や霊園管理者への連絡

現在お墓があるお寺の住職や霊園の管理者と連絡をとり、お墓じまいをする旨を伝えます。

そして以降の手続きに必要な「埋蔵証明書」を発行してもらいます。

5.墓石の処分

墓石の処分方法を決め、解体や撤去の手続きを行います。墓石は特別な思いのある石材なので、石材店に依頼しておこなってもらうのが一般的です。

「過去にお墓じまいを検討したが思いとどまった方」へのアンケートをみると、「解体費用」を理由としている方が約1/4を占めていました

。墓石の撤去費用の相場は10万~15万円/㎡といわれていますが、石材店により価格は変動します。

そのため事前に石材店から見積もりを取り比較し、信頼できる石材店に相談するとよいでしょう。

南口石創では、ご不安やお悩みを解消し、お一人おひとりに合った提案をさせていただきます。

6.行政手続き

「お墓があった市町村」「お墓があった墓地」「お墓を移す市町村」「お墓を移すお寺」にそれぞれ必要な書類を揃え、手続きを進める必要があります。

前にも述べたとおり各自治体により手続きが異なるため、ご注意ください。

7.遺骨の移動

お寺の住職に「魂抜き」(閉眼供養)をおこなってもらいます。

ここでは施工をして、遺骨を取り出します。その後納骨し「魂入れ」(開眼供養)をしてもらいます。

お墓じまいで欠かせないこと

それは「ご家族・ご親族でよく話し合う」ということです。

なぜなら、お墓はどうしても感情的な問題やトラブルにつながりやすいからです。

ご家族・ご親族一人ひとりがご納得いただけるよう話し合い、皆さまの意向が一致する必要があります。

南口石創では、お一人おひとりに寄り添い高い信頼と実績を誇っています。お気軽にご相談ください。